2025年3月28日,由马克思主义学院主办的“人工智能的‘能’与‘不能’——从DeepSeek的爆火说起”主题讲座在闵行校区第二教学楼202教室顺利举办,华东师范大学文明互鉴研究中心主任、哲学系教授、博士生导师方旭东老师应邀主讲。本次讲座由马克思主义学院辅导员解涛老师主持。

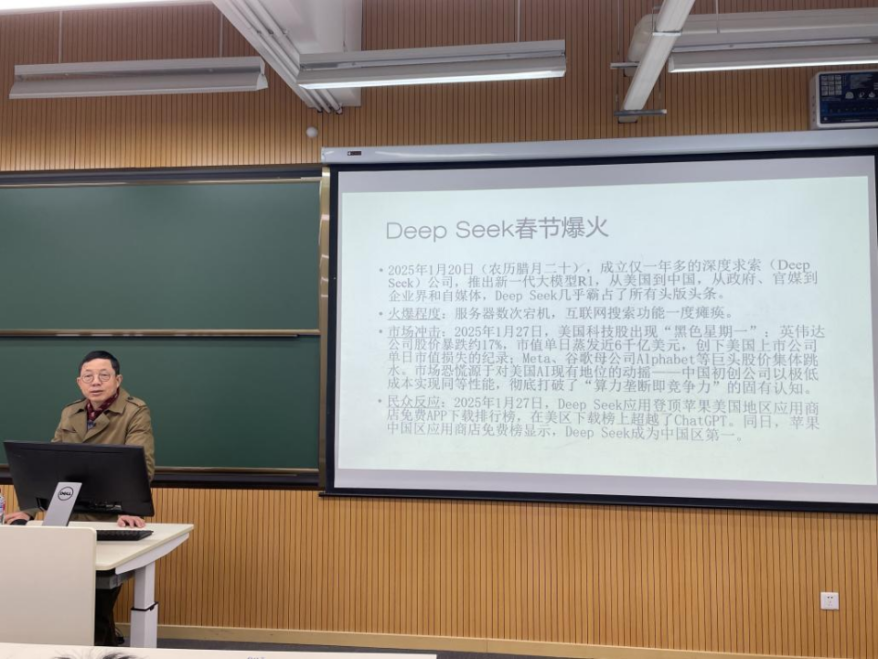

方旭东教授从DeepSeek在春节期间爆火的现象切入,指出DeepSeek在海外尤其是美国引起轰动,对美国科技股造成巨大冲击,堪称美国AI的斯普特尼克时刻。方教授分析了DeepSeek爆红的原因,认为DeepSeek具有低成本、高性能的优势,为用户带来超预期的产品体验和实际价值,其开源模式激发广泛的创新热情,知名厂商纷纷宣布接入DeepSeek,进一步推动它的爆火。

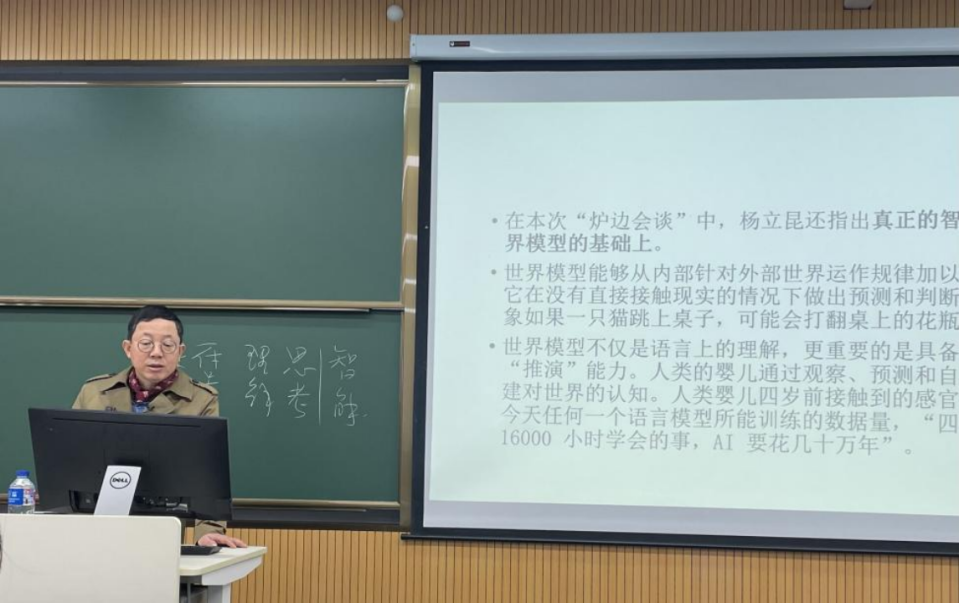

方教授着重论述了DeepSeek的工作原理及其局限性。DeepSeek运用深度学习的文本检索技术,通过构建复杂的网络结构和算法,高效地从海量数据中提取关键信息。虽然DeepSeek具有强大的信息处理能力,但它仍存在两大局限性。一是存在“幻觉”,大模型语言本质上是“概率编织者”,当遇到知识盲区时,它会根据上下文脑补最可能的答案以便自圆其说。人们可以采取交叉验证、关注细节、检查逻辑一致性等方式来消解“幻觉”带来的不良影响。二来,AI的符号操作本质上是针对抽象概念的逻辑运算,它能在形式上模仿智能的某些方面,却无法通过感知、经验和推理来达到真正的理解。方教授总结道,AI有“学”而无“知”,它能够完成分析命题却无法进行创造性思维、独立解决综合命题。

讲座最后,方教授援引《荀子·修身》中“君子役物,小人役于物”的观点,阐释了人类与人工智能的关系。未来属于“有头脑”的人,真正的智慧、洞见和创造是AI难以取代的。人在面对飞速发展的AI技术时,应该思考自身的独特价值和优势,专注于AI无法替代的领域,进行“原创性”研究,如提出新解释、发现新材料,并结合个人兴趣和直觉进行研究。

在互动环节,同学们围绕人文学者应如何应对AI带来的挑战、AI如何赋能思想政治教育等话题进行提问并发表自己的看法,方教授逐一进行解答。

此次活动取得圆满成功,同学们对人工智能有了更深入的认识和思考。未来,马克思主义学院将持续组织开展“人工智能”系列讲座活动,为师生搭建更加广阔的学术交流平台,助力培养具数字素养与人文精神的新时代复合型人才。